貧酸素編

諏訪湖の水質は大幅に改善してきましたが(詳しくは諏訪湖の特徴編をご覧ください)、新たな問題もいくつか発生しています。その一つが「底層の貧酸素化」です。

「貧酸素化」とは、水に溶けている酸素が少なくなってしまう状態です。この状態では、水の中の生き物が呼吸をするための酸素が十分になく、生き物にとって生息しにくい環境になってしまうのです。

次は、この「貧酸素化」のメカニズムや原因について解説します。

湖の水の循環のしくみはどうなっているの?

本題に入る前に、水環境を学ぶ上で最も重要な「水」の性質について解説します。

「水」を分子式で表すと「H2O」です。水は、0℃(融点)で凍り(凝固)、100℃(沸点)で水蒸気になります(蒸発)。では、氷⇔水⇔水蒸気、のように「H2O」が状態変化するとき、密度はどのように変化するのでしょうか?

水の密度は、「4℃のときに最も大きく(最も重く)」なります。みなさんも知っているとおり、氷は水に浮かびますよね?温度の低い氷の方が水よりも軽く(密度が小さい)、反対に4℃以上では温度の高い水が重い(密度が大きい)のです。

このことが、湖の水の循環を考えるうえで重要になるので、覚えておきましょう!

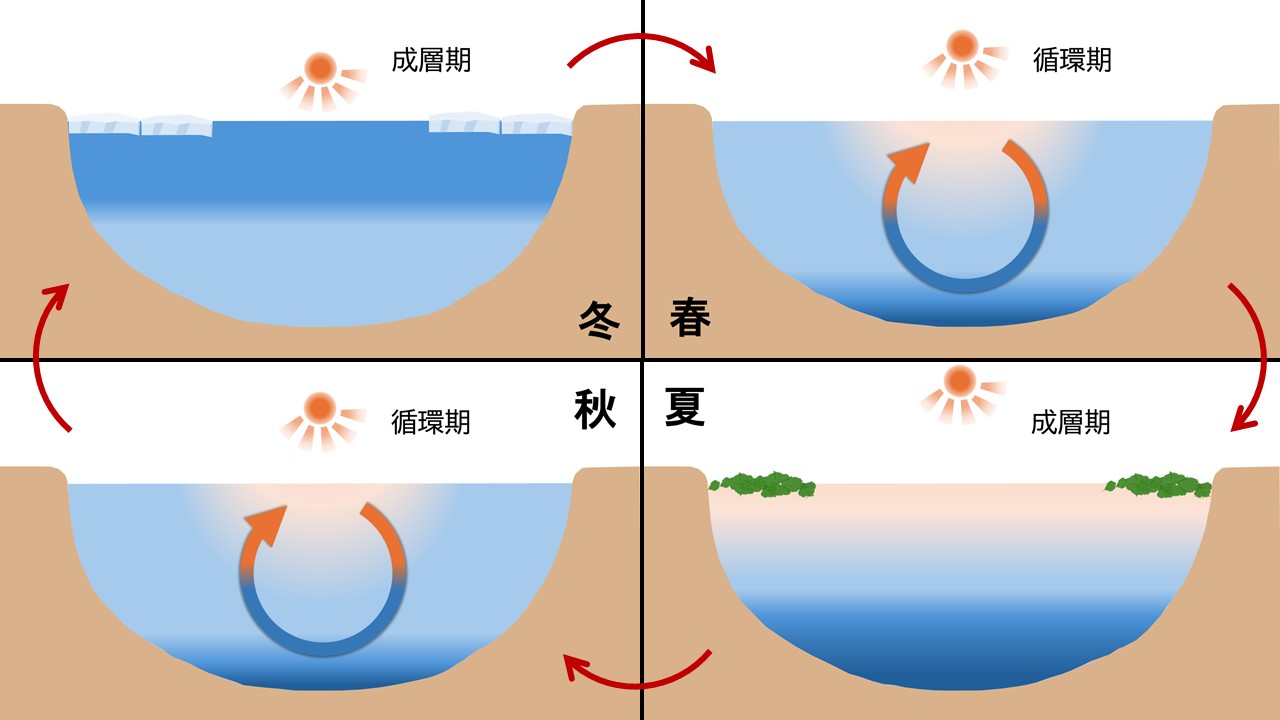

さて、本題に入ります。湖の水の循環は図1のように季節によって動きが変わります。

まず、冬の場合、例えば諏訪地域は気温が氷点下まで下がるので、湖表面(表層)の水は0℃近くまで下がります。表層の水が0℃近くまで下がると、先ほど解説した4℃よりも低い温度であり、密度が小さいため、表層の水は湖の底(深層)に沈みません。

しかし、春になると、気温が上がり表層の水も4℃になると、表層の水は湖の底へ沈み、深層の水と混ざり合います。

そして、初夏になり、日差しが強くなると気温も30度近くまで上がり、表層の水が暖められ、温度が上がり密度が小さくなります。そのため、表層の水は深層へ沈まなくなります。

最後に、秋になると気温が下がり表層の水の温度が4℃になると、再び深層へ沈み、深層の水と混ざり合います。

このように、湖の水が表層と深層の間で混ざり合う時期を「循環期」、表層と深層の間で混ざり合わない時期を「成層期」と呼びます。1年を通し、循環期と成層期が繰り返されることで、水に溶けている窒素、りん、酸素などの分布にも変化が起こるのです。

<応用解説>

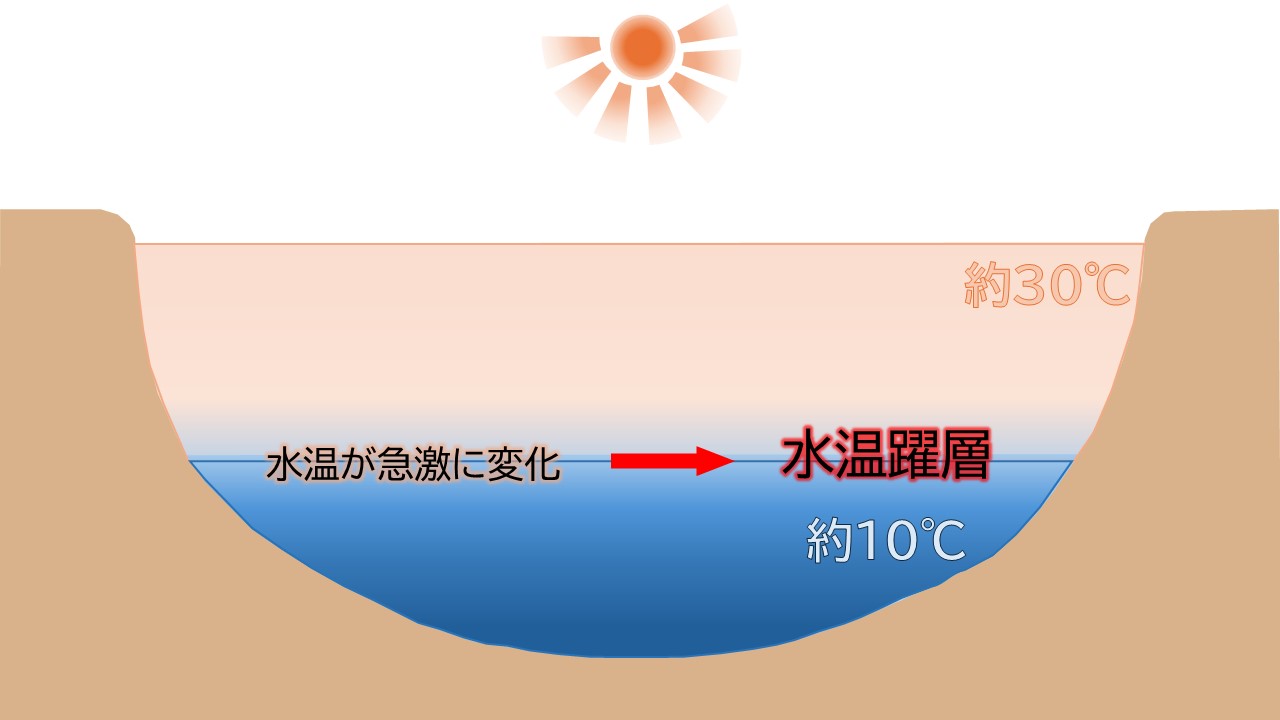

夏は表層の水の温度が高くなり、深層との温度差による密度の差も大きくなるため、「表水層」と呼ばれる水が暖かい層と「深水層」と呼ばれる水の冷たい層が形成されます。(図2)この2層(表水層と深水層)の間には、水温が急激に変化する層があり、「変水層」もしくは「水温躍層」と呼ばれています。

湖の貧酸素はどのように起こるの?

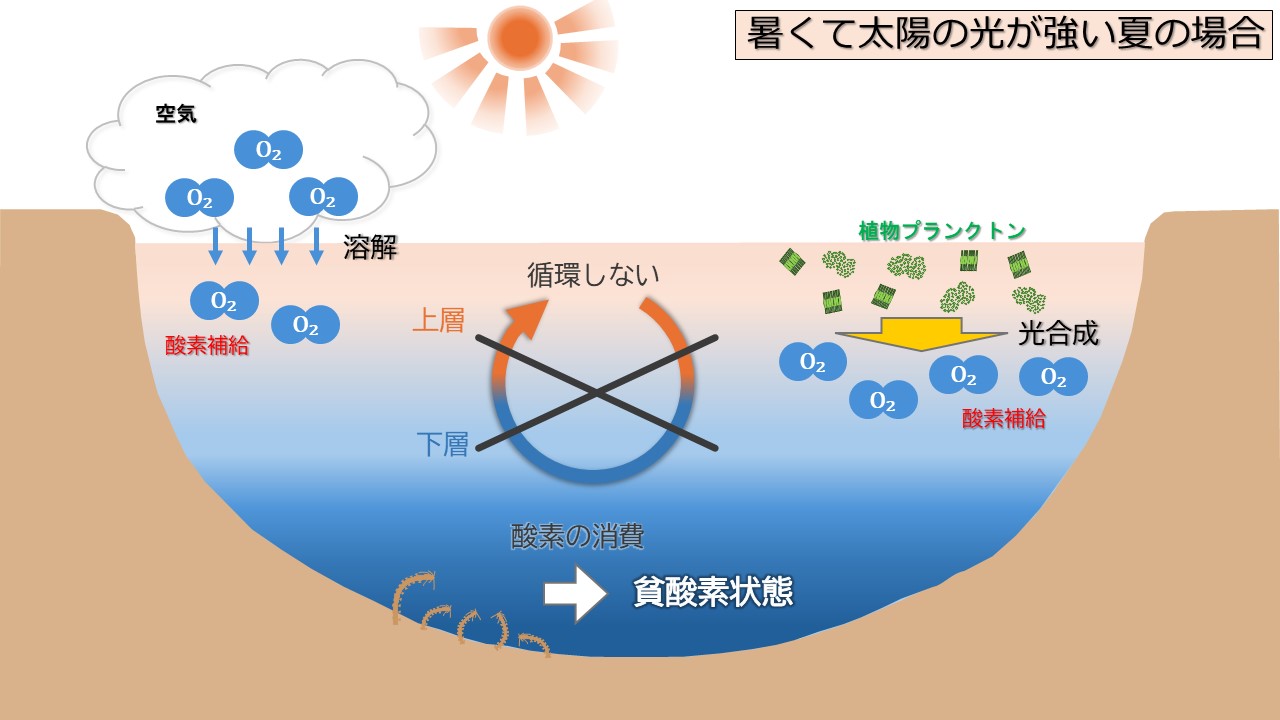

ほとんどの生き物は生きるために酸素(O2)が必要です。湖の水に溶けとている酸素(溶存酸素、Dissolved Oxygen(DO))は、主に空気中の酸素が溶けたものと植物プランクトンや水の中で生育する水草の光合成により供給されます。このことから、湖の表層では、常に溶存酸素濃度は高くなります。一方、深層はどうでしょうか?

溶存酸素濃度は高くなります。一方、深層はどうでしょうか?

先ほど解説したように、湖の循環期は、表層と深層の間で水が混ざり合うため、表層の酸素は深層にも行き渡ります。しかし、成層期には表層と深層の間で混ざり合いが発生しないので、深層の水に酸素が行き渡りません。

深層は暗闇の世界です。しかし、深層にも様々な生き物が生息しているため、酸素が欠かせません。深層の水中や泥の中(底泥)には、魚、ユスリカ、イトミミズなどが生息しており呼吸により酸素が使われます。

特に、富栄養化しやすい湖(詳しくは諏訪湖の特徴編をご覧ください)では、表層で植物プランクトンが大量発生し、その一部が有機物(汚れ、炭素を含む物質)として湖底に沈み、深層で分解するときに多くの酸素が使われます。また、そのような湖では、すでに底に溜まった有機物が分解するときにも多くの酸素を消費します。そのため、深層が酸素不足の状態になることがあります。

このように、表層でも深層でも生き物にとっては欠かせない酸素ですが、溶存酸素の濃度がおおよそ3mg/Lより低いと、水中にいる多くの生き物は呼吸が苦しくなると言われています。そのため、溶存酸素が低い空間を「貧酸素水塊」と呼んでいます。貧酸素水塊が広がると生き物の生息できる空間が限られてしまいます。こうした状態が長く続いたりすると、魚の大量死などが起こることもあります。

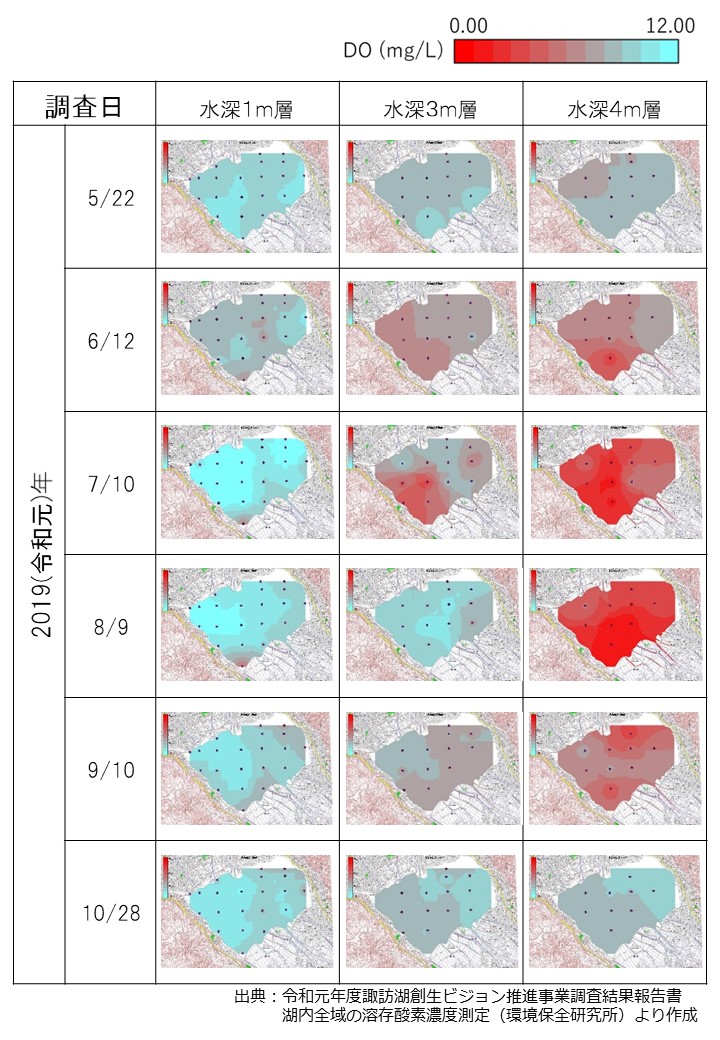

諏訪湖でも、貧酸素水塊が発生することがわかっています。 長野県では、2019(令和元)年に諏訪湖の溶存酸素濃度の調査を行いました。この調査では、2019年5月から10月まで月1回、湖内21地点で測定しました。(測定時間はおよそ9時から14時)図4の調査結果を見ると、6月から8月にかけ水深4m層で、赤色の貧酸素の範囲(DO<0.3mg/L)が広がっていることがわかります。この結果から、諏訪湖でも夏場にかけ、湖の底の方では貧酸素水塊が発生しているのです。

諏訪湖環境研究センターでは、諏訪湖の数地点で、溶存酸素濃度を自動で測定し、貧酸素水塊の監視と原因を究明していきます。