諏訪湖の特徴編

諏訪湖の水はどこからきているの?

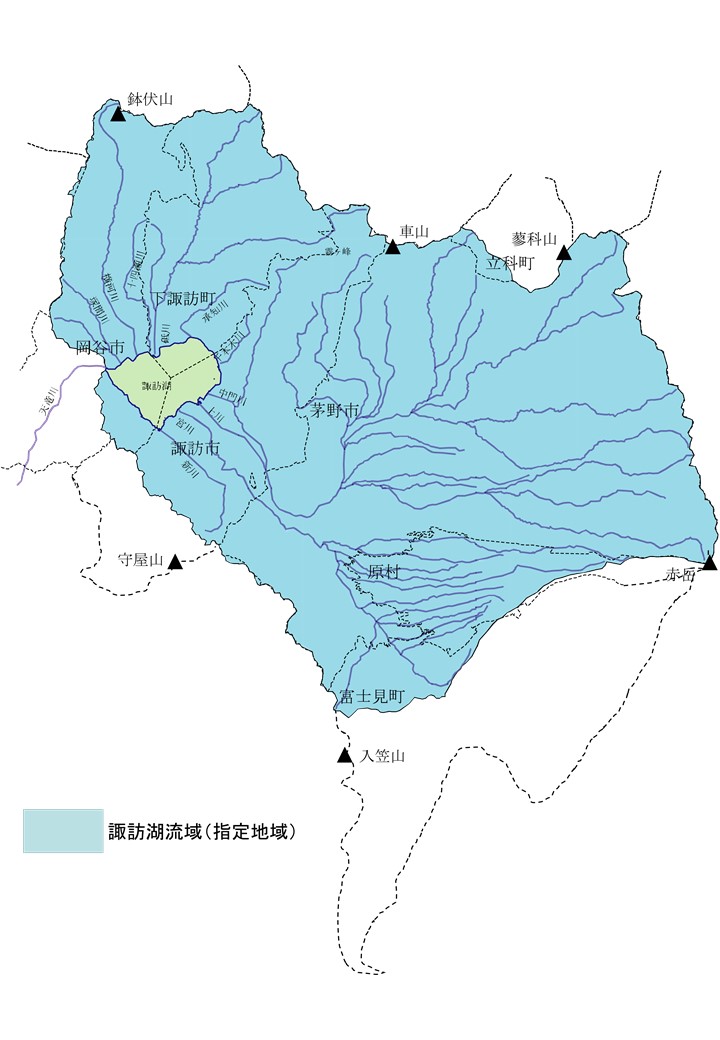

湖には、主に川から水が運ばれてきます。その川は、周辺の山や森林、農地、市街地に降った雨水などを集めて流れてきます。このように、湖に流れつく川が雨水等を集めてくる範囲のことを「流域」と呼びます。

諏訪湖の流域面積は531.2平方キロメートルで、諏訪湖の面積(13.3平方キロメートル)の約40倍の広さがあります。図1を見ると、諏訪湖の流域内には、赤岳(2899メートル)、入笠山(1955メートル)、車山(1925メートル)、鉢伏山(1928メートル)など2000メートル級の山々があり、こうした山々に降った雨水も、諏訪湖に入ってくるのです。

諏訪湖ってどんな特徴のある湖なの?

表1に、長野県にある代表的な湖の面積、深さの最大、深さの平均、流域面積、湖の体積をまとめましたので、比べてみましょう。

表1 長野県の代表的な湖のデータ

| 湖の面積 (平方キロメートル) | 流域の面積 (平方キロメートル) | 深さ(最大) (メートル) | 深さ(平均) (メートル) | 湖の体積 (立方メートル) | |

|---|---|---|---|---|---|

| 諏訪湖 1) | 13.3 | 531.2 | 7.2 | 4.7 | 62,987,000 |

| 野尻湖 2) | 4.55 | 185.3 | 38.3 | 20.8 | 95,676,000 |

| 木崎湖 3) | 1.4 | 22.42 | 29.5 | 17.9 | 25,000,000 |

| 中綱湖 3) | 0.14 | 3.57 | 12 | 5.7 | 800,000 |

| 青木湖 3) | 1.86 | 7.3 | 58 | 29 | 54,000,000 |

出典:1)諏訪湖水質保全計画(第8期)、2)野尻湖水質保全計画(第6期)

3)令和4年長野県湖沼類型指定見直し専門委員会(第1回)追加資料より

諏訪湖は、ほかの湖と比べて面積は大きいですが、浅いということがわかります。流域面積も、先に述べたように531.2平方キロメートルと、ほかの湖と比べても圧倒的に広いことがわかります。

<応用解説> 諏訪湖の水は汚れやすい?

「汚れやすい」湖を数値で表す1つの計算方法を示します。

「流域面積(平方メートル)÷湖の体積(立方キロメートル)」

この計算により出される数字は、数字が大きいほど流域からの汚れ(栄養分)の影響が大きいことを示します。つまり、人間の活動(営み)による影響がなくとも、元々から汚れやすい(富栄養化しやすい)湖ということです。一方で、栄養分が豊富な湖であるということは、多種多様なたくさんの生き物を育むことができる豊かな湖ということもできます。

実際に計算してみると表2のようになります。

表2 諏訪湖、野尻湖、木崎湖の値

| 流域面積(平方メートル)÷湖の体積(立方キロメートル) (単位:1/メートル) | |

|---|---|

| 諏訪湖 | 8.4 |

| 野尻湖 | 1.9 |

| 木崎湖 | 0.9 |

諏訪湖はほかの湖に比べ大きな値であり、富栄養化しやすい湖であるとともに、多様な生き物が生息しやすい湖なのです。

ただし、この数字は人間活動による影響を考えて計算されていませんので、実際には人間の営みにより、より一層「汚れやすい」湖になることを忘れてはいけません。

諏訪湖の水ってきれいなの?

みなさんは、今の諏訪湖の水はきれいだと思いますか?諏訪湖で泳ぎたいと思いますか?

諏訪湖の水に含まれる成分や汚れ(水質)は、以前に比べるととてもよくなり、泳げる水質にまで改善しました。

では、なぜここまでよくなったのか、今の諏訪湖の水質はどんな状態なのかを解説します。

水質改善のためどんなことに取り組んできたの?

諏訪湖では、1960年代の高度経済成長期に水質の悪化が進みました。これは、家庭や工場から出された排水がそのまま諏訪湖に流れ込んでいたことが原因です。この排水の中には、「窒素(N)」と「リン(P)」という物質が多く含まれていました。これらの物質が湖にたくさん入り込んだことで、それらを利用する植物プランクトンと呼ばれる浮遊生物が異常発生する「アオコ」という現象が起こりました。その結果、諏訪湖の湖面は緑色に覆われ、透明度は悪くなりました。また、アオコが放つ悪臭が諏訪湖の印象をより悪化させました。

諏訪湖の水質を改善するため、長野県では1971(昭和46)年から諏訪湖流域の下水道整備にとりかかりました。1979(昭和56)年10月には諏訪湖流域の一部の家庭や工場から出た排水を下水処理場「クリーンレイク諏訪」で処理する事業が始まりました。2023(令和5)年には諏訪湖流域の下水道普及率(実際に下水管が延びてきて排水がつなげるようになった人口の割合)は99.4%になりました。

下水道の利用が増えたことで、家庭や工場からの排水が直接諏訪湖に流れこむことはなくなり、諏訪湖の水質は大きく改善しました。

諏訪湖流域下水道について詳しく知りたい方はこちら(諏訪湖流域下水道事務所ホームページ)をご覧ください。

水質は改善したの?

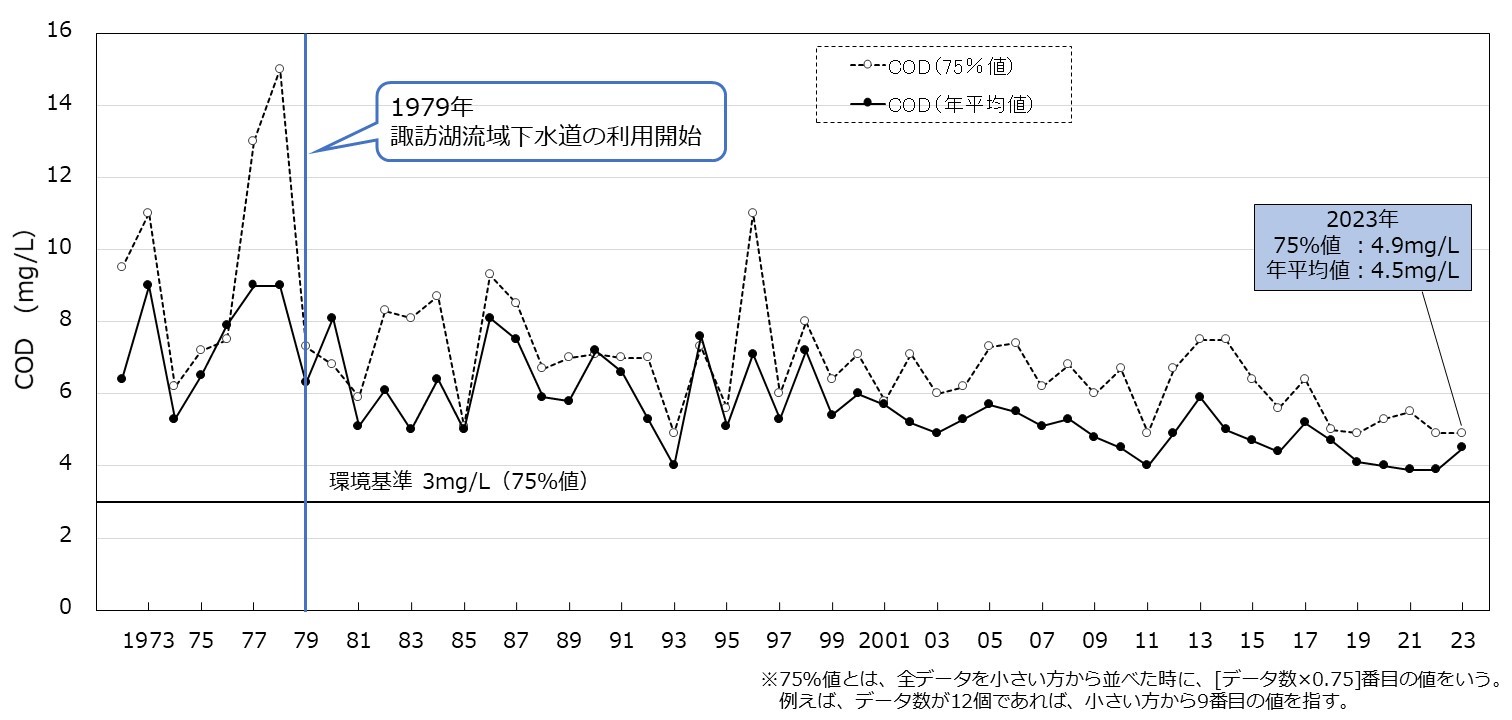

諏訪湖ではこれまで長い間、3つの環境基準点(図2)でCOD※1、全窒素※2、全りん※3の濃度を測定してます。

※1 COD

化学酸素要求量(Chemical Oxygen Demand)。有機物(汚れ、炭素を含む物質)による湖などの水質の度合いを示すもの。値が高いほど有機物の量が多く、汚れていることを示す。

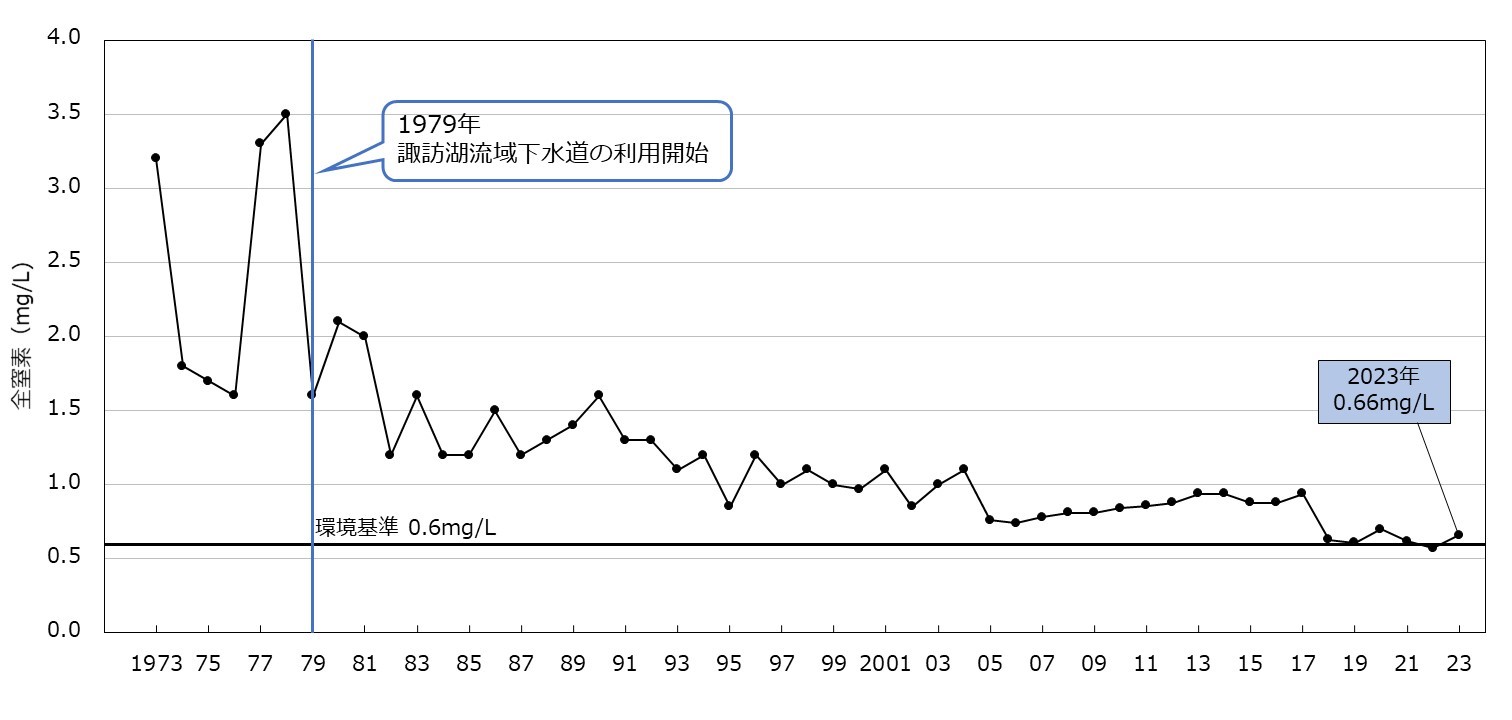

※2 全窒素

水の中に含まれる無機性窒素及び有機性窒素の総量。値が高いほど汚れが大きいことを示す。

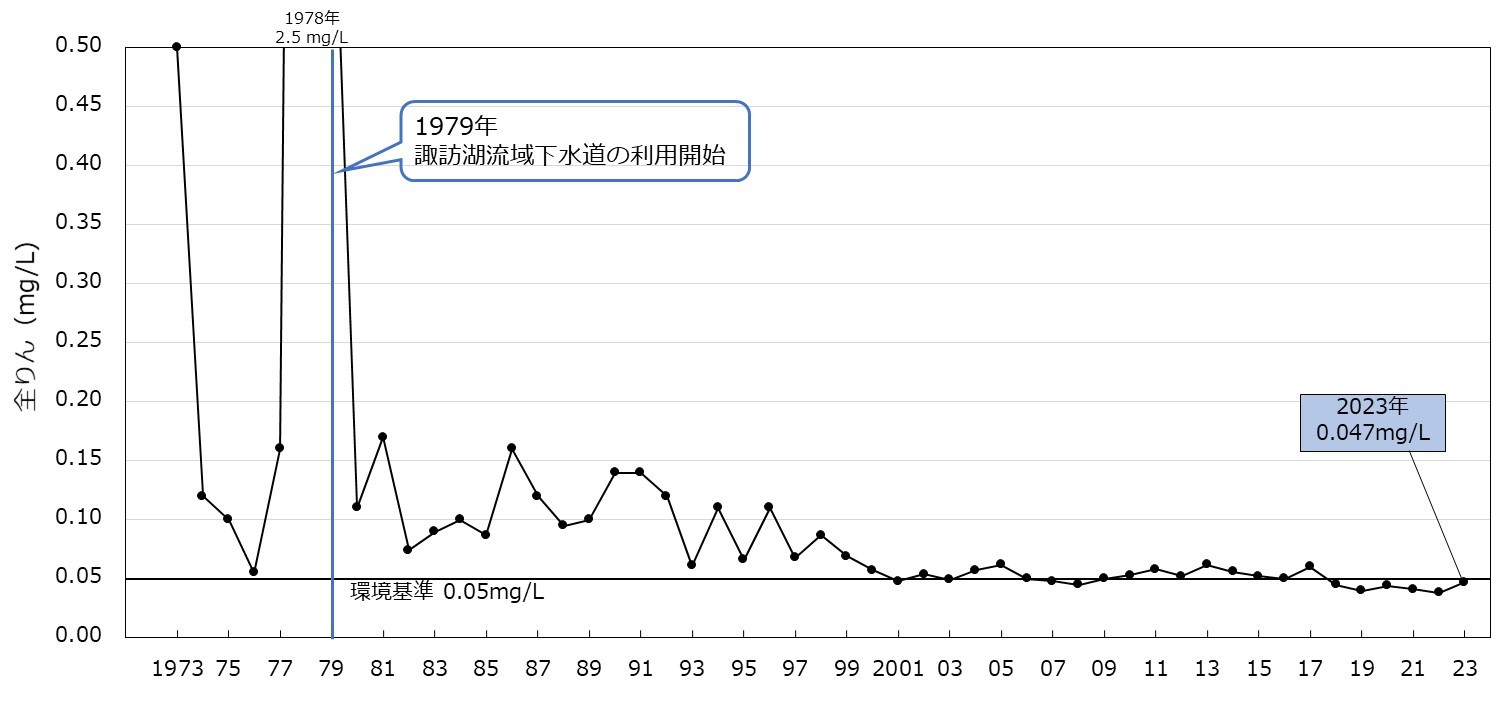

※3 全りん

水の中に含まれる無機性りん及び有機性りんの総量。値が高いほど汚れが大きいことを示す。

図3~図5は3つの項目の年平均値の変動を示したグラフです。グラフを見ると、すべての項目で諏訪湖流域下水道の利用が始まった1979年以降、急激に値が減少し、近年でも減少傾向であることがわかります。特に、全りんは環境基準を達成するほどまでに改善しています。このことから、諏訪湖の水質は大幅に回復したことがわかります。

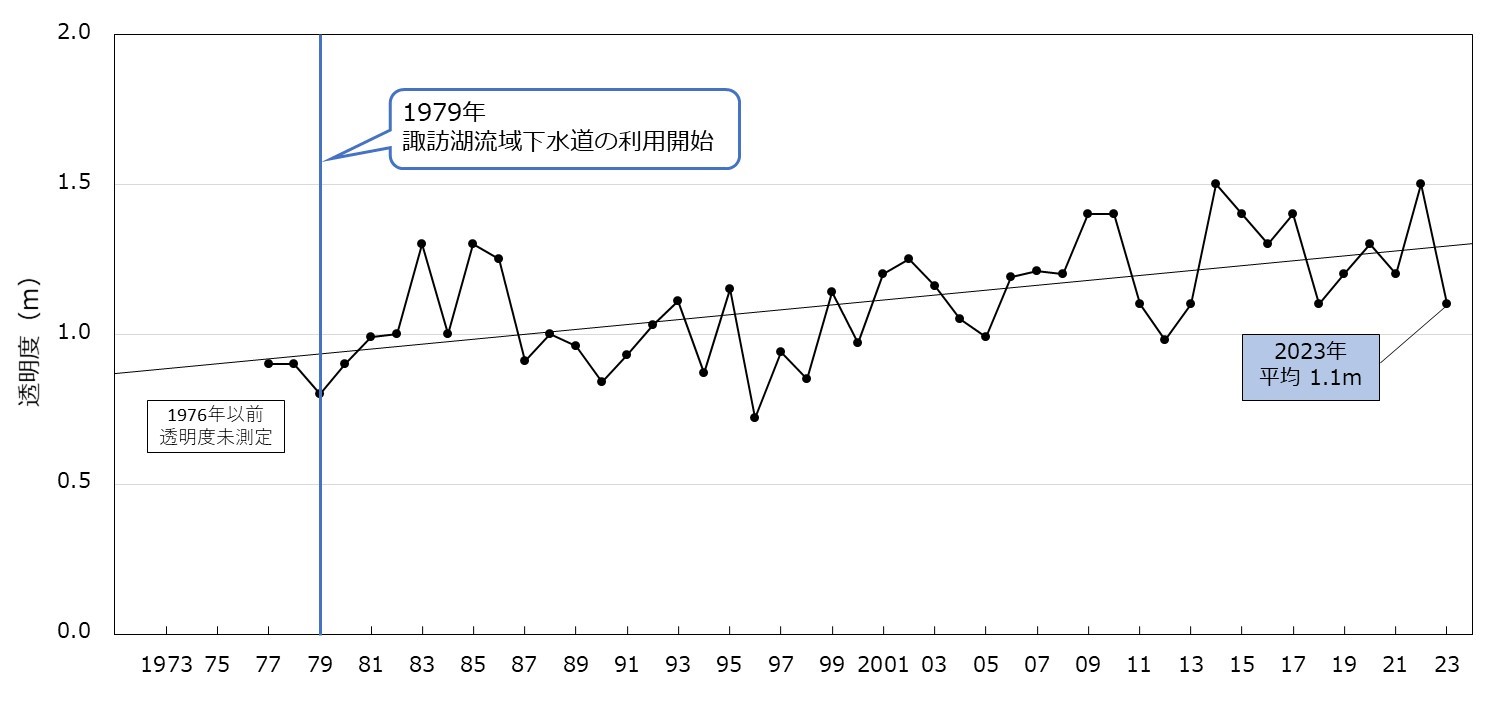

また、諏訪湖では目で見てわかりやすい値として「透明度」の測定をしています。図6を見ると、グラフが徐々に右肩上がりになってます。これは、値が大きいほど透明度がよくなっていることを示しています。このことからも、諏訪湖の水質が回復していることがわかります。

出典:長野県水質測定結果より(図3から図6)

このように、諏訪湖の水質改善には、下水道の整備が大きな役割を担ってきました。下水道の整備には、諏訪地域にお住いの住民の皆さんのご協力が欠かせませんが、この協力があったからこそ、今の諏訪湖の姿があると言えるのです。