お知らせ

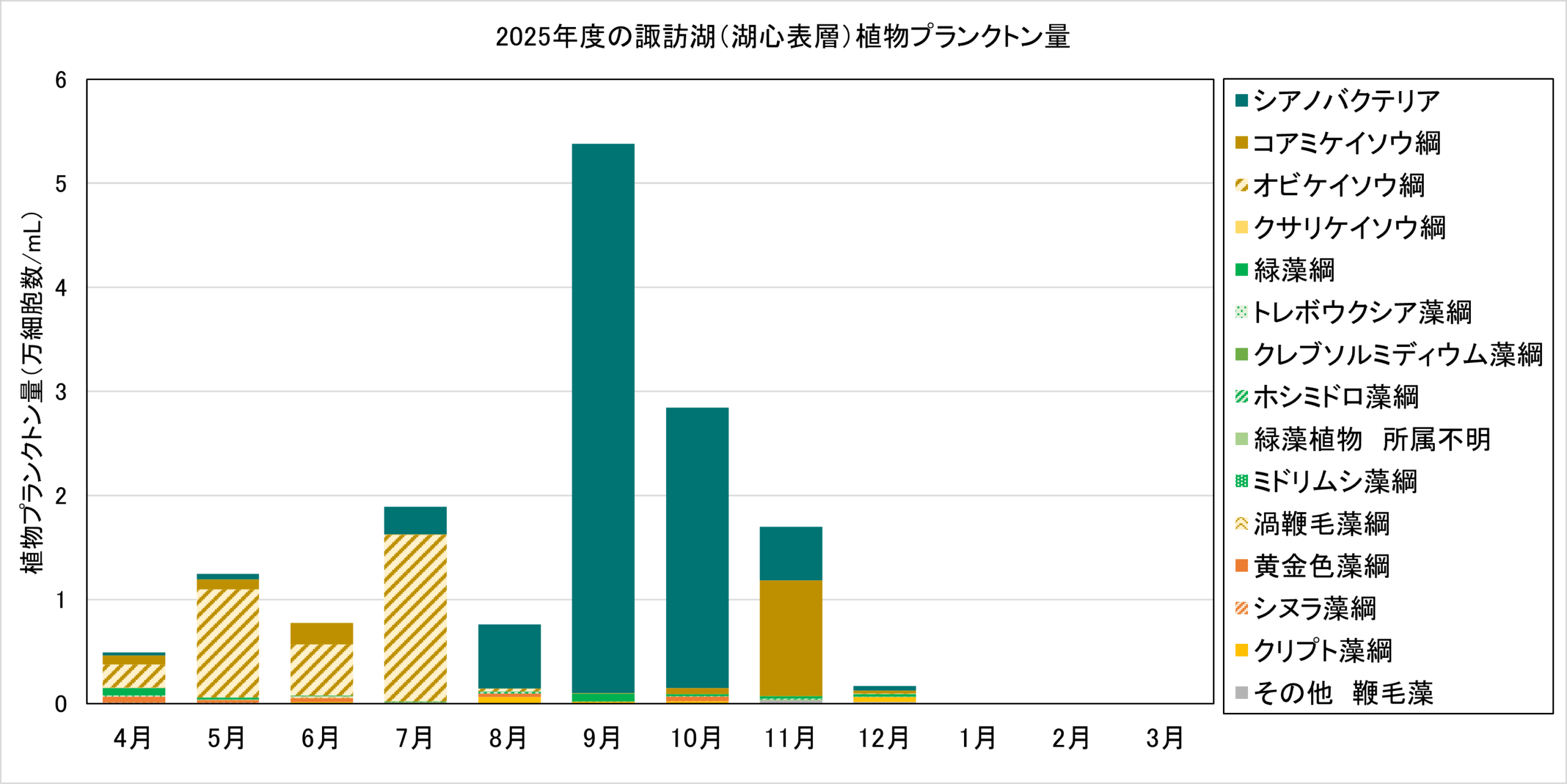

2025年度の諏訪湖の植物プランクトン調査結果(2025年12月時点)

研究活動

2026年1月22日

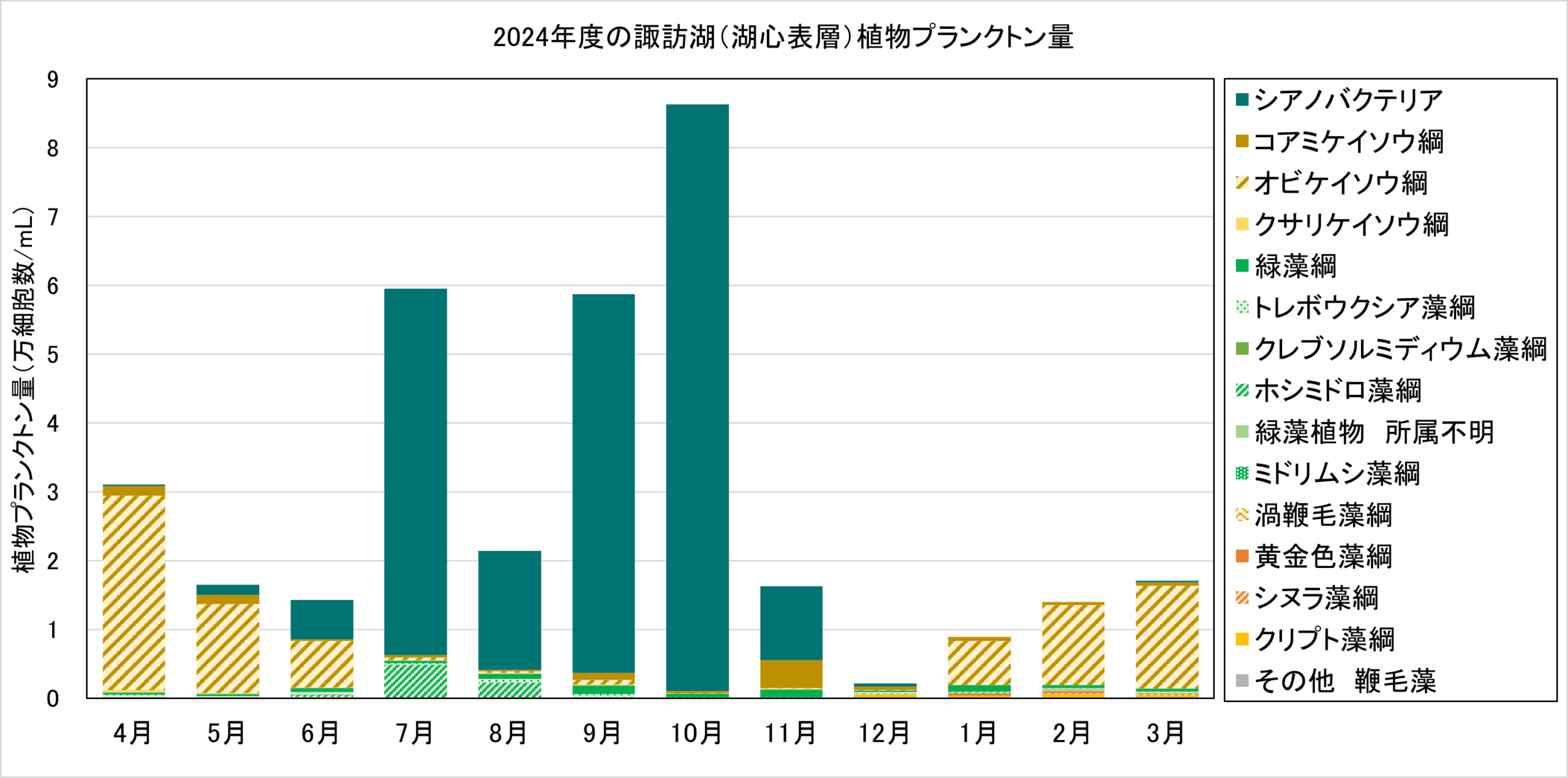

2024年4月から当センターで諏訪湖の植物プランクトンのモニタリングを実施しています(2024年3月以前は松本保健福祉事務所検査課で実施)。その結果をお知らせします。

2024年度の調査結果は「2024年度の諏訪湖の植物プランクトン調査結果がまとまりました」をご覧ください。

月ごとの変化

月ごとの優占種

| 採水年月日 | 第1優占種 | 第2優占種 |

|---|---|---|

| 2025年4月17日 | オビケイソウ綱 Asterionella(アステリオネラ)属  | 緑藻綱 Monoraphidium(モノラフィディウム)属  |

| 2025年5月14日 | オビケイソウ綱 Asterionella(アステリオネラ)属  | シアノバクテリア Microcystis(ミクロキスティス)属  |

| 2025年6月4日 | オビケイソウ綱 Fragilaria(フラギラリア)属  | コアミケイソウ綱 Aulacoseira(アウラコセイラ)属  |

| 2025年7月3日 | オビケイソウ綱 Fragilaria(フラギラリア)属  | シアノバクテリア Microcystis(ミクロキスティス)属  |

| 2025年8月20日 | シアノバクテリア Dolichospermum-Sphaerospermopsis (ドリコスペルマム-スファエロスペルモプシス)属  | シアノバクテリア Cuspidothrix(クスピドスリックス)属  |

| 2025年9月3日 | シアノバクテリア Dolichospermum-Sphaerospermopsis (ドリコスペルマムースファエロスペルモプシス)属  | シアノバクテリア Microcystis(ミクロキスティス)属  |

| 2025年10月1日 | シアノバクテリア Dolichospermum-Sphaerospermopsis (ドリコスペルマムースファエロスペルモプシス)属  | シアノバクテリア Microcystis(ミクロキスティス)属  |

| 2025年11月5日 | コアミケイソウ綱 Aulacoseira(アウラコセイラ)属  | シアノバクテリア Microcystis(ミクロキスティス)属  |

| 2025年12月3日 | クリプト藻綱 Cryptomonas(クリプトモナス)属  | シアノバクテリア Aphanizomenon(アファニゾメノン)属  |

同定に用いた文献

- 日本水道協会(2008):日本の水道生物 -写真と解説- 改訂版.日本水道協会,東京.

- 廣瀬弘幸・山岸高旺(1997):日本淡水藻図鑑.内田老鶴圃,東京.

- 滋賀の理科教材研究委員会(編)・一瀬諭・若林徹哉(監)(2008):改訂版 やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブック.合同出版,東京.

- 中山剛・山口晴代(2018):プランクトンハンドブック 淡水編.文一総合出版,東京.

- 山岸高旺(2007):淡水藻類 淡水産藻類属総覧.内田老鶴圃,東京.

植物プランクトンの種類

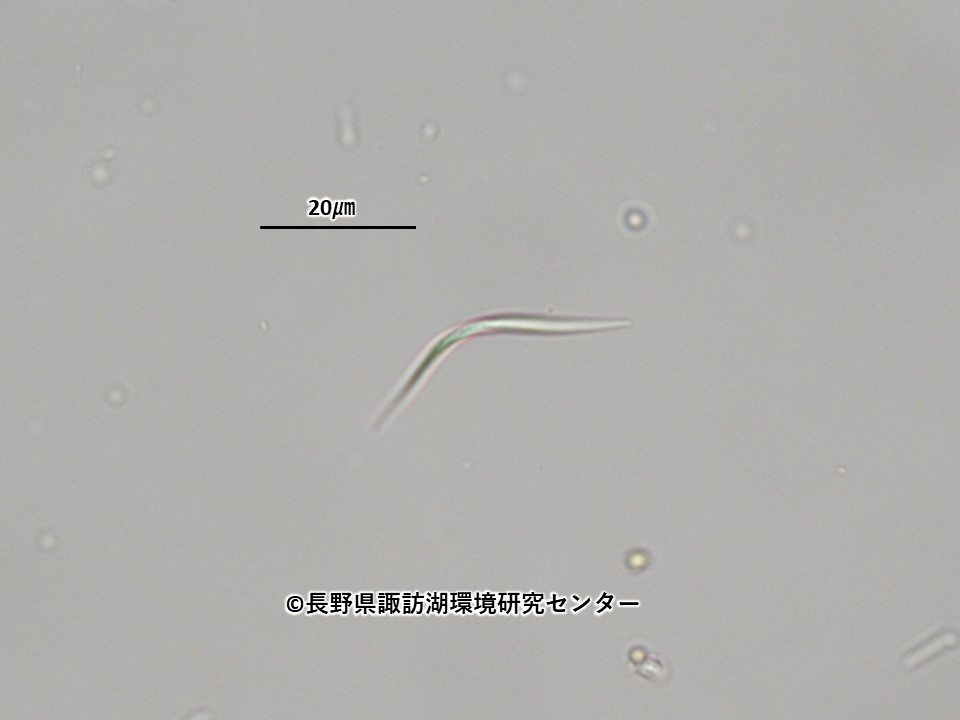

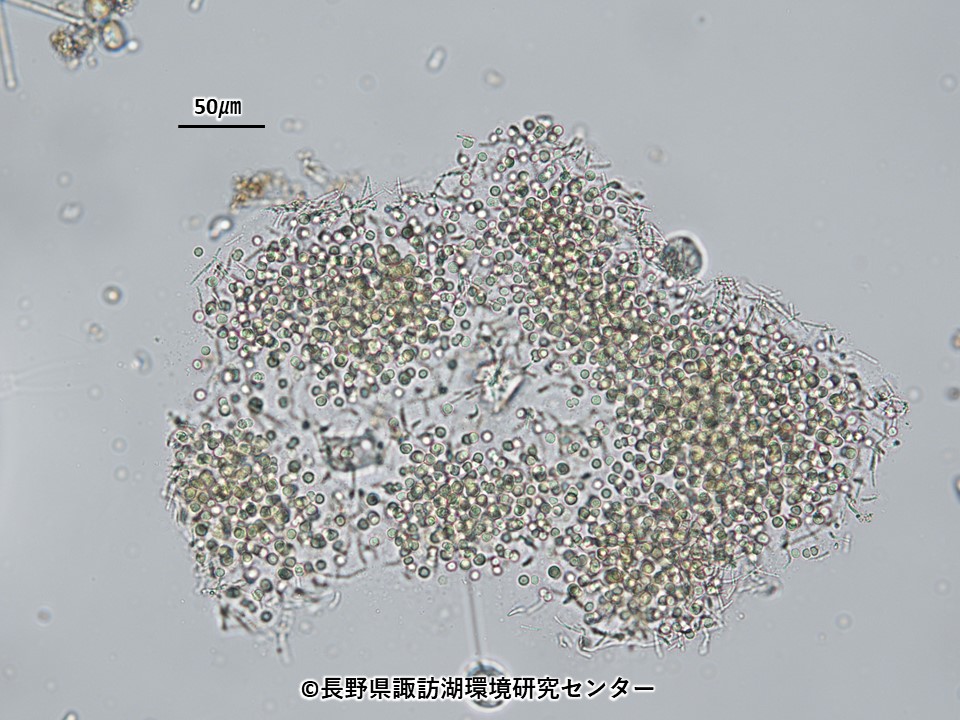

シアノバクテリア

核や細胞小器官を持たない原核生物。クロロフィルa以外に青い色素(フィコシアニン)を持つため、青緑色(藍色)に見えるものが多いが、赤い色素(フィコエリスリン)をもち紫色~赤褐色を呈するものもいる※1。細胞内にガス胞(タンパク質の膜でできた空気の入れ物)を有する種類は水表面に浮き、アオコの原因となる。

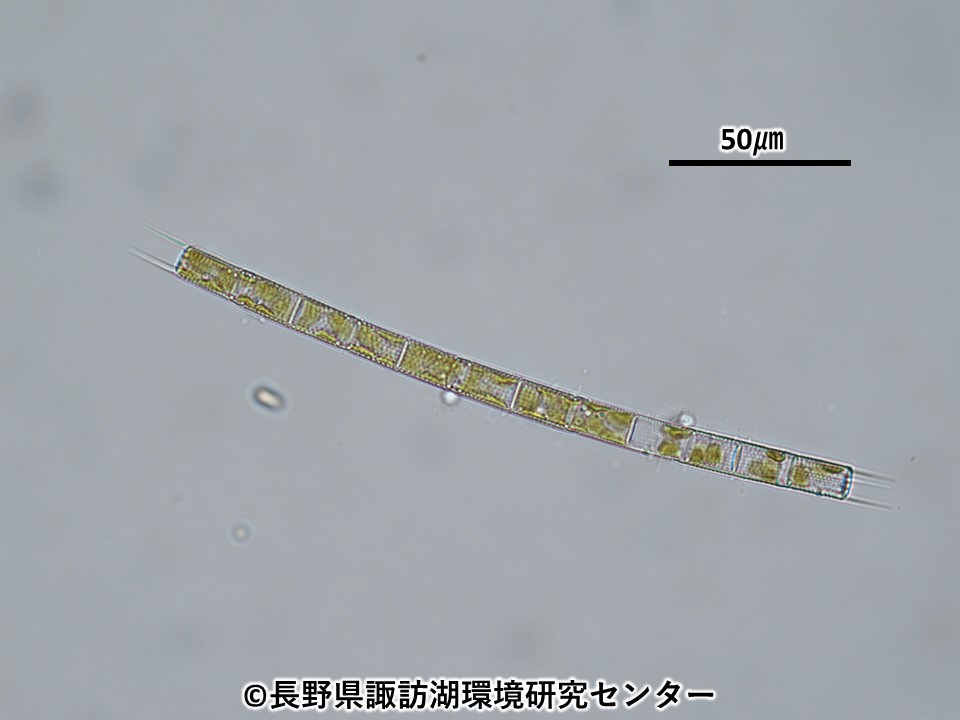

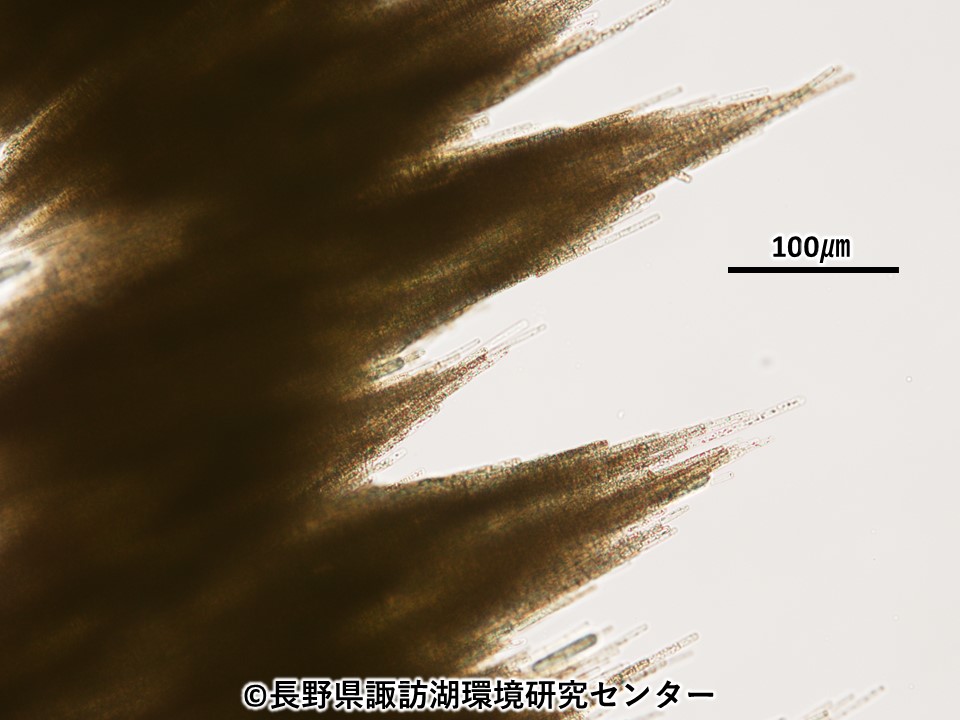

珪藻類

珪酸質の殻を持つ。湖沼の栄養状態にかかわらず、珪藻はpHの高い環境下で優占する傾向がある※2。クロロフィルa・cを持ち、黄褐色~黄緑色を呈している。コアミケイソウ綱、チュウカンケイソウ綱、オビケイソウ綱、クサリケイソウ綱等が珪藻類に含まれる。

緑藻類

多くの緑藻はセルロースでできた細胞壁を持ち、光合成色素としてクロロフィルaのほかにクロロフィルbを持っている※2。鮮やかな緑色を呈している。緑藻綱、トレボウクシア藻綱、クレブソルミディウム藻綱、ホシミドロ藻綱等がある。

ミドリムシ藻綱

腐植栄養湖や堆積物の表面近くに分布する傾向がある。2つの鞭毛を持つ(ただし光学顕微鏡で観察できるのは1本だけである)※2。一部は緑藻由来の葉緑体をもち、光合成を行う※3。

渦鞭毛藻綱

単細胞で鞭毛を持ち、通常動く能力を持つ。殻のような固い細胞壁を持つ種(Ceratium属、Peridinium属)とそうでない種(Gymnodinium属)がいる。休眠胞子をつくり、その種にとって環境が好適になるまで堆積物の表面で休眠することができる※2。

黄金色藻綱

クロロフィルaに加えて複数のカロチノイドを持っており、この色素により、その名のとおり黄金色を呈している。大半の黄金色藻は単細胞であり、ケイ素やカルシウムからなる微細構造に包まれた種もいる。また、多くの湖沼で見られるサヤツナギ(Dinobryon属)のように、群体を形成する黄金色藻もいる。黄金色藻はケイ素でできた厚い殻に覆われた休眠胞子をつくり、堆積物中で長期間“休眠”することができる※2。

クリプト藻綱

小さな単細胞鞭毛性の生物であり、多くは紅藻との二次共生に由来する葉緑体を持つ。光合成色素に多様性があり、そのため葉緑体の色は赤、褐色、青緑色など多様。細胞壁を欠くが、細胞膜直下に薄いタンパク質の板がある※4。

測定方法(2024年度より変更)

諏訪湖湖心で採水した水にルゴール液を加え、固定した。セディメントチャンバーに固定した試料を沈降させ、顕微鏡で検鏡・計数し、湖水1mL当たりの細胞数を算出※5した。

調査結果は、細胞数の多い順に第一優占種、第二優占種とした。

引用文献

※1 中山剛・山口晴代(2018):細菌.プランクトンハンドブック 淡水編,中山剛・山口晴代(編著):21.文一総合出版,東京.

※2 Christer Brönmark・Lars‐Anders Hansson(2014):3 湖と池の生物 環境という舞台の主人公.湖と池の生物学 生物の適応から群集理論・保全まで,Christer Brönmark・Lars‐Anders Hansson著:77-123.共立出版,東京.

※3 中山剛・山口晴代(2018):細菌.プランクトンハンドブック 淡水編,中山剛・山口晴代(編著):100.文一総合出版,東京.

※4 中山剛・山口晴代(2018):細菌.プランクトンハンドブック 淡水編,中山剛・山口晴代(編著):112.文一総合出版,東京.

※5 髙村典子(2003):植物プランクトン.地球環境調査計測辞典第2巻陸域編②,竹内均(監修):187-191.フジ・テクノシステム,東京.