コラム

湖面を緑色に変える「アオコ」とは?

コラム

2025年3月31日

湖沼や池に浮かび漂っている生き物のことをプランクトンと呼びます。大きさは、顕微鏡で観察するような小さなものから、クラゲのように肉眼で見ることのできる大きなものまで様々です。このうち、陸上に生えている草や木のように葉緑素(クロロフィル)を持ち、光合成を行うプランクトンのことを植物プランクトンと呼びます。光合成は、太陽の光と二酸化炭素を吸収することで、有機物を作り出します。さらに、水中に溶けている窒素やりんなどの栄養塩を吸収することで増殖します。一方で、植物プランクトンは、動物プランクトンのえさになっています。動物プランクトンは魚のえさになっているため、植物プランクトンは食物連鎖の始まり(一次生産者)であり、非常に重要な生き物なのです。

しかし、植物プランクトンがやっかい者になることもあります。その一例が「アオコ」と呼ばれる現象です。右の写真をご覧ください。水の表面に緑色の粉をまいたように見えると思いますが、これが「アオコ」です。写真からはわかりませんが、カビ臭もします。水中に窒素やりんが大量に含まれていると、植物プランクトンが大量に発生してしまうのです。

十四瀬川河口(下諏訪町)のアオコ

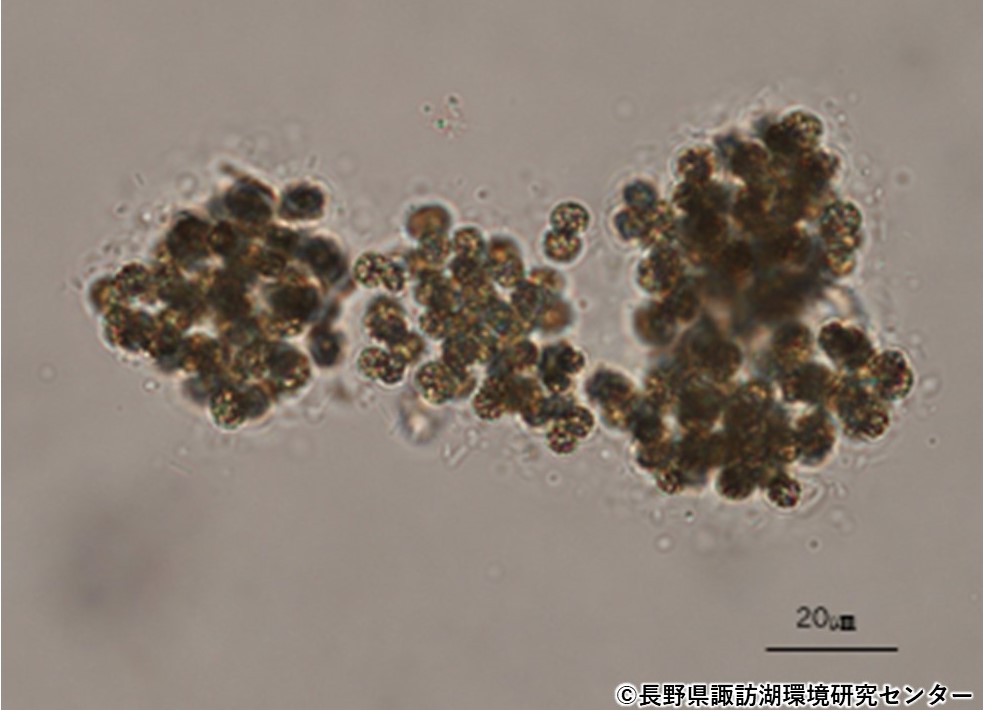

アオコの原因となる植物プランクトンは、シアノバクテリアのミクロキスティス(Microcystis)属、ドリコスペルマム(Dolichospermum)属、アファニゾメノン(Aphanizomenon)属、プランクトトリクス(Planktothrix)属などがあります。これらはとても小さいため顕微鏡を使って観察します。アオコを形成するシアノバクテリアの細胞には、ガス胞(タンパク質の膜でできた空気の入れ物)があり、水に浮くことができます。そのため、水の表面でたっぷり日光を浴び、光合成ができます。アオコで湖面が粉をまいたように見えるのも、ガス胞によって浮かんだシアノバクテリアが集まるためです。諏訪湖でも、夏から秋にかけての水温が高い時期に窒素やりんが多いと発生します。アオコが発生すると、湖面が緑色に覆われ、透明度がとても悪くなります。

また、シアノバクテリアは景観を悪くしたりカビ臭を出すだけでなく、神経毒や肝臓毒をもつものもあります。日本では人への健康被害は報告されていないようですが、注意する必要があります。

(2024年7月3日 諏訪湖湖心で採集)

(2024年7月3日 諏訪湖湖心で採集)

【参考文献】

滋賀の理科教材研究委員会(2005):やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブック.一瀬諭・若林徹哉(監修).合同出版.

花里孝幸(2012):ミジンコ先生の諏訪湖学 水質汚濁問題を克服した湖.地人書館 .

渡邊眞之(2007):日本アオコ大図鑑.誠文堂新光社.

国立科学博物館(2023):アオコを作る小さな「も」.

https://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/microalgae/microalgal_kids/aoko-kids/ (2025年2月28日確認)

国立科学博物館(2024):淡水浮遊藍藻データベースFreshwater Planktonic Blue-Green Algae database.

https://www.kahaku.go.jp/research/db/botany/microalgae/aoko/bunrui.html (2025年3月4日確認)

執筆:久保田伊央里